2025暑期專題生參訪THOR清華研究型核反應器:探索輻射安全與醫療應用

清華大學水池式反應器(Tsing Hua Open-pool Reactor, THOR)是台灣第一座、也是目前唯一持續運行中的研究用核反應器,長期肩負核能與相關領域專業人才的培育重任。除了作為教學與科研的重要平台,THOR也積極推動核能與輻射安全的基礎教育,對學生與大眾進行原子能和平用途的知識宣導。近年來,隨著核子醫學與放射醫療技術的發展,THOR更在輻射治療與醫學研究領域中扮演關鍵角色,展現其在教育與醫療應用上的多重價值。

為因應放射性廢棄物最終處置的重大挑戰,清華大學於2019年正式成立「放射性廢棄物處置技術研發中心」(簡稱放廢中心),成為我國唯一專注於核種與輻射特性等核心技術研發的學術單位。過去,台灣的核廢處置工作主要由台電主責,並與地質、土木領域見長的學研機構如台大、中央、成大等合作,但對於放射性核種行為與長期安全評估等關鍵技術,學界支援相對不足。放廢中心由原子科學院與原科中心跨領域協力,整合核子工程、輻射科學等專業資源,不僅積極參與國家研發計畫,也推動教學、產學合作與國際交流,致力培養具科學素養與公眾溝通能力的跨世代人才。

自2023年起,清華大學放射性廢棄物處置技術研發中心啟動暑期專題研究計畫,開放全國大專院校二年級以上學生參與,無論科系背景,只要對核能與輻射研究有興趣,皆可申請加入。計畫每年暑假7至8月為期八週,透過完整的研究規劃與分階段的學習安排,讓學生實地參與核種特性與相關技術研究。初期兩週著重環境熟悉與基礎訓練,包含實驗室安全課程、THOR反應器參訪與文獻閱讀,讓參與者理解輻射應用的實際面向與發展現況,如醫用硼中子捕獲療法(BNCT)等先進放射治療技術。中期則進一步深入放射性核種的理論與特性研究,最後四週則安排吸附實驗、管柱實驗與儀器分析等實作課程,並完成成果結案報告。研究主題涵蓋數值模擬、輻射對細胞影響評估、以及低碳材料去污應用等多元領域,展現跨學科整合的特色。至今已邁入第三屆,暑期專題計畫不僅激發學生對核能議題的興趣,也培養未來投入核能與環境科學的實務研究新血,是放廢中心落實人才培育與知識傳承的具體實踐。

輻射治療作為現代醫學對抗癌症的重要利器,目前全球正積極發展三大先進技術:硼中子捕獲治療(BNCT)、質子治療與重粒子治療,三者皆是核子科學與臨床醫學高度整合的成果。在台灣,清華大學的THOR反應器提供穩定的中子源,是目前國內推動BNCT技術的核心設施。透過核分裂產生的中子束結合特定含硼藥物,可精準針對腫瘤細胞進行局部破壞,降低對周圍健康組織的傷害。另一方面,質子治療已於林口長庚與北醫附設醫院落地,應用於多種腫瘤的精準治療。而台北榮總所設立的重粒子治療中心,更是全台首座、東南亞唯一,也是全球第14座重粒子醫療機構,象徵台灣在癌症放射治療技術上的重大突破。隨著AI技術的蓬勃發展,輻射醫療亦朝向智慧化邁進,不僅可輔助腫瘤影像判讀與病程預測,清華大學更結合學士後醫學系的研發能量,投入標靶藥物的開發,進一步推動放射治療的個人化與精準化,展現核科與醫學跨域合作的創新潛力。

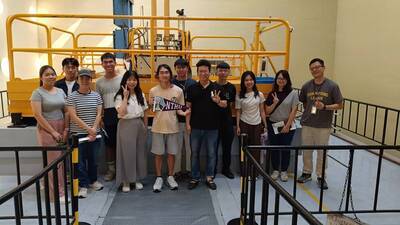

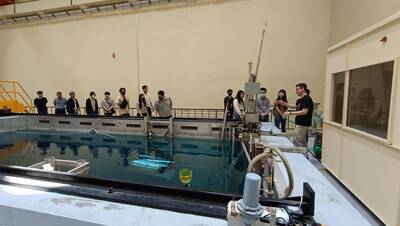

今年暑期THOR參訪活動共吸引9位學生報名參加,參與者來自國立清華大學(2人)、國立中興大學(1人)、中山醫學大學(2人)以及大直高中(4人),展現跨校跨層級學生對核能與輻射應用的高度興趣。除了學生外,亦有來自台電公司核能發電處(2人)、核能安全委員會輻射偵測中心(2人)及中興工程顧問公司(10人)等產官學研各專業人士共同參與。所有參訪者均於活動前詳閱THOR輻射防護與安全規範聲明書,確保符合輻防規定與進入游離輻射管制區的安全要求。當日由清華大學原子科學技術發展中心反應器組蔣安忠博士導覽與解說,7月1日下午與7月3日上午帶領本次參加成員深入了解THOR反應器歷史、控制室及開放水池設施的運作,讓所有成員可更直觀認識國內核能研究重鎮的實際樣貌與應用價值。(文/王昱閎; 圖/李傳斌)